Tor Alva: Digitale Baukunst im Hochformat

Als weltweit erster vollständig tragender 3D-gedruckter Turm steht er für die Innovationskraft interdisziplinärer Zusammenarbeit– und liefert konkrete Antworten auf zentrale Herausforderungen des digitalen Bauens.

René Jähne

Digitale Prozesse ermöglichen neue Architektur

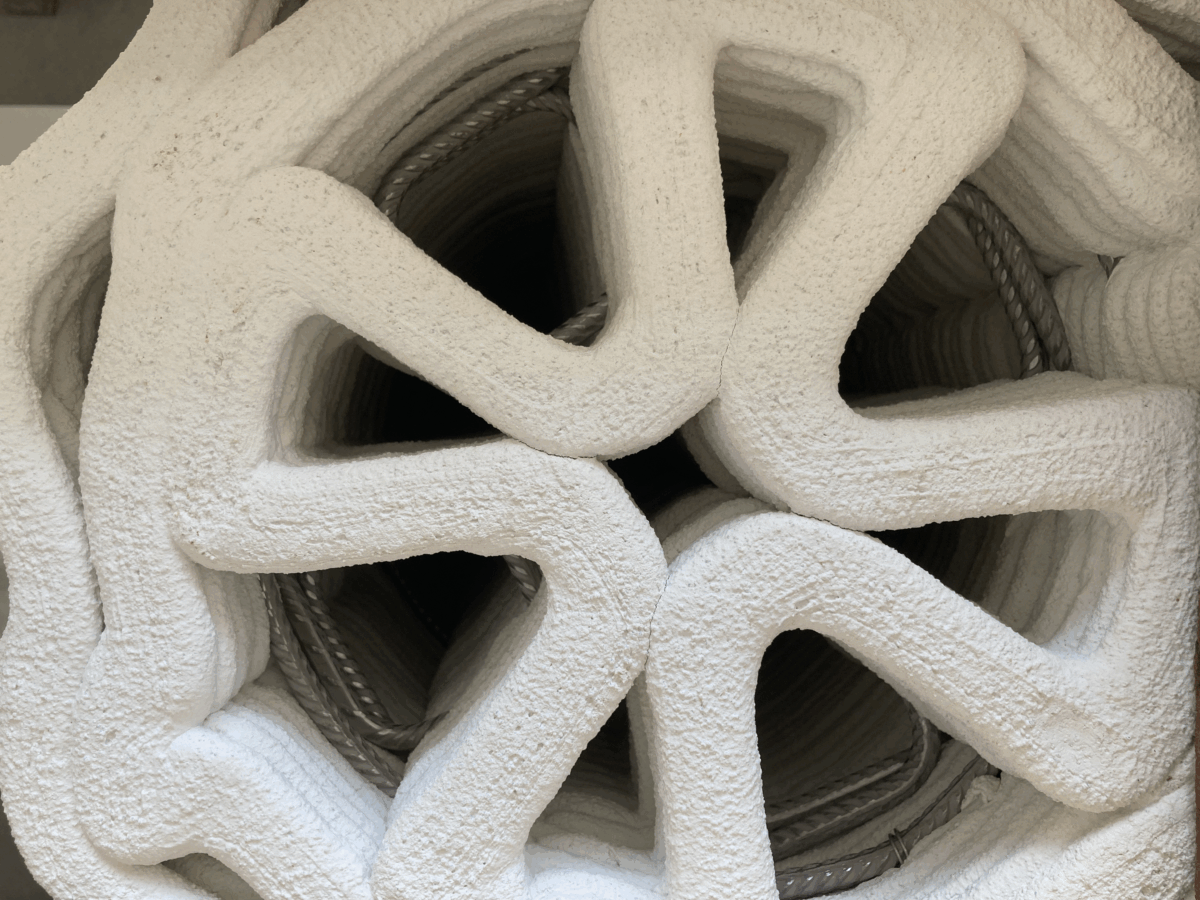

Tor Alva zeigt, wie digitale Technologien zu einer neuen Formensprache im Bauwesen führen können. Der 3D-Betondruck erlaubt nicht nur eine neue Formensprache, sondern auch präzise optimierte Bauteile, die gezielt auf statische Anforderungen abgestimmt sind. Dadurch besteht das Potential, zukünftig Material nur dort einzusetzen, wo es strukturell notwendig ist – ein zentraler Beitrag zur Ressourcenschonung. Ein weiterer Vorteil liegt im modularen Aufbau der Bauteile: Die gedruckten Elemente lassen sich demontieren und an einem anderen Ort wieder zusammensetzen. Dieser zirkuläre Ansatz eröffnet neue Wege für flexible und wiederverwendbare Architektur und adressiert den wachsenden Bedarf nach nachhaltigen Bauweisen.

Foto: Michael Hansmeyer

Tor Alva – Der Weisse Turm – in Zahlen

Der Tor Alva ragt 30 Meter in die Höhe, etwa so hoch wie ein zehnstöckiges Gebäude. Er besteht aus 124 3D-gedruckten Elementen, darunter 48 volltragende Säulen und eine Kuppel, die den Turm krönt. Insgesamt wurden über 2500 Betonschichten gedruckt – jede davon nur 10 mm dick. Der Druckprozess dauerte rund 900 Stunden, was mehr als einem Monat kontinuierlicher Produktion entspricht. Der Turm hat einen Durchmesser von bis zu 9 Metern auf der höchsten Ebene, wo die Aussichtsplattform für 32 Besuchende Platz bietet.

Foto: Andrei Jipa

Materialverhalten steuern – Beschleuniger automatisieren

Eine technische Herausforderung beim Tor Alva lag in der kontrollierten Hydratation des frisch extrudierten Betons. Die Druckpfade variieren je nach Geometrie und Höhe der Bauteile stark – was eine präzise Steuerung des Abbindeprozesses erforderte. Die Lösung: ein automatisierter Dosierprozess für chemische Beschleuniger, der auf die variablen Pfadlängen in Echtzeit reagiert. Damit wurde ein stabiler, wiederholbarer Druckprozess erreicht, der trotz komplexer Geometrien gleichbleibende Qualität liefert.

Gleichzeitig wurde eine der grössten Schwächen des bisherigen 3D-Betondrucks überwunden: die Integration von Bewehrung. Normalerweise werden gedruckte Betonelemente als verlorene Schalung betrachtet, die nicht tragend wirken. Im Tor-Alva-Projekt wurde ein Bewehrungskonzept entwickelt, das nachträglich installierte Hauptbewehrung mit während des Druckprozesses integrierter Querbewehrung kombiniert. Für letztere wurde in Zusammenarbeit mit dem ETH-Spin-off Mesh AG ein roboterbasierter Prozess entwickelt. Diese Neuerung erlaubt tragfähige, gedruckte Bauteile – ein Gamechanger für den mehrgeschossigen Bau mit 3D-Drucktechnologie.

Foto: Johannes Herold

Die Umsetzung des Projekts war nur durch enge interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich. Forschende und Fachleute aus Architektur, Materialwissenschaft, Robotik und Tragwerksplanung – viele davon im NFS Digitale Fabrikation organisiert – entwickelten gemeinsam die nötigen Technologien. Tor Alva steht damit nicht nur für ästhetische und technologische Innovation, sondern auch für einen konkreten Schritt in Richtung eines wandlungsfähigen, datenbasierten Bauens – weg von manuellen Prozessen, hin zu integrierten digitalen Workflows. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Industriepartnern werden nun Prozesse im industriellen Massstab integriert, kleinserientaugliche Bauteile und Entwurfswerkzeuge entwickelt.

Von der Idee zum Turm: Forschung trifft Kultur

Die Entstehung des Projekts wurzelt nicht allein in Forschungslaboren, sondern in einem kreativen Austausch: 2018 initiierte der Stab des ETH-Präsidenten einen Besuch bei der Nova Fundaziun Origen in Graubünden – mit dem Ziel, Brücken zwischen Wissenschaft und Kultur zu schlagen. Daraus entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. Bereits 2019 realisierte der Lehrstuhl für Digitale Bautechnologien der ETH ein erstes 3D-gedrucktes Bühnenbild in den Gärten der Villa Carisch in Riom. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zu Materialverhalten, Witterungsbeständigkeit und Druckprozessen bildeten die Grundlage für weitere Entwicklungen.

2021 wurde das Projekt Tor Alva lanciert. Teile des Projektteams sind im Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Digitale Fabrikation organisiert – einer interdisziplinären Initiative zur Erforschung digitaler Technologien im Bauwesen. In mehreren Entwicklungszyklen arbeiteten Fachleute aus Architektur, Robotik, Materialwissenschaft und Tragwerksplanung gemeinsam an der Vision eines vollständig tragenden, 3D-gedruckten Bauwerks. Der Druck startete im Januar 2024 im Robotic Fabrication Lab der ETH Zürich, die Eröffnung des Turms erfolgte im Mai 2025.

Foto: Michael Hansmeyer

René Jähne ist KTT Officer im NFS Digitale Fabrikation. Dieser gliedert sich in drei Hauptaktivitäten: Forschung, Bildung sowie Wissens- und Technologietransfer.

Key Visual: CheWei Lin